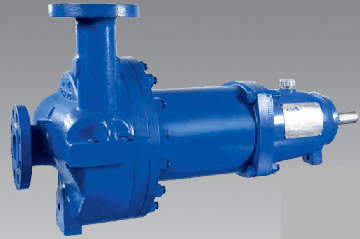

Среди разнообразнейших устройств, созданных для перекачивания всевозможных жидкостей, наиболее практичным оказался центробежный насос: принцип работы этого агрегата обеспечивает сочетание высокой производительности и хорошего напора, но при этом позволяет сделать конструкцию предельно простой.

Большинство бытовых помп и насосных станций, применяемых для полива дачных участков и организации автономного водопровода в частных домах, относятся именно к данному типу.

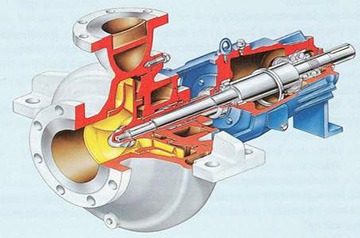

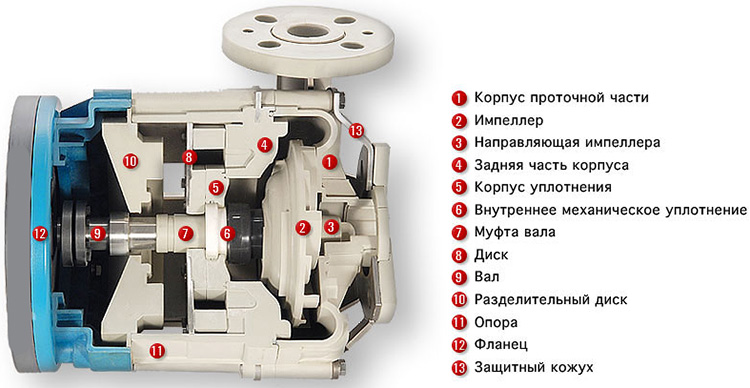

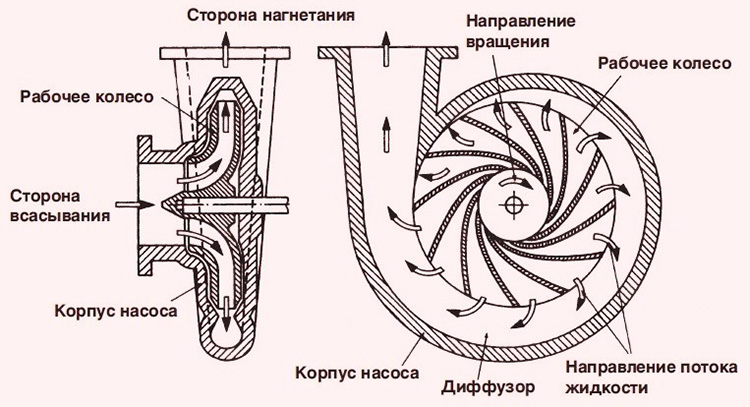

Рабочая часть центробежного насоса в самом простом исполнении состоит из корпуса, немного напоминающего спираль или улитку, расположенного внутри него вала и рабочего колеса, закрепленного на этом валу.

Рабочая часть центробежного насоса в самом простом исполнении состоит из корпуса, немного напоминающего спираль или улитку, расположенного внутри него вала и рабочего колеса, закрепленного на этом валу.

Передача вращения от вала колесу осуществляется посредством шпонки.

Рабочее колесо состоит из двух дисков и нескольких закрепленных между ними лопаток. Лопатки имеют изогнутую форму и развернуты выпуклой стороной по направлению вращения.

Корпус насоса изготавливается из стали или чугуна, рабочие колеса во многих моделях, особенно предназначенных для бытового водоснабжения, выполнены из полимеров.

Вал рабочего колеса может быть как двухопорным, так и консольным. В опорных узлах установлены подшипники.

Хвостовик вала выходит из корпуса и связывается посредством муфты с ротором электрического или коленчатым валом дизельного двигателя, выступающего в качестве привода.

Отверстие в корпусе насоса, через которое проходит хвостовик вала, имеет уплотнение, предотвращающее утечки перекачиваемого вещества.

При выборе центробежного насоса лучше отдавать предпочтение моделям с торцевым уплотнением вала. Оно является более надежным, чем сальниковая набивка, считающаяся устаревшей. Кроме того, торцевое уплотнение сможет обеспечить герметичность корпуса даже при смещении вала рабочего колеса или вибрациях.

Устройство центробежного насоса

Вода или другая среда поступает в рабочую камеру насоса через отверстие в центре передней части корпуса. Ее нагнетание осуществляется через плавный отвод в верхней части, который и придает корпусу сходство с улиткой.

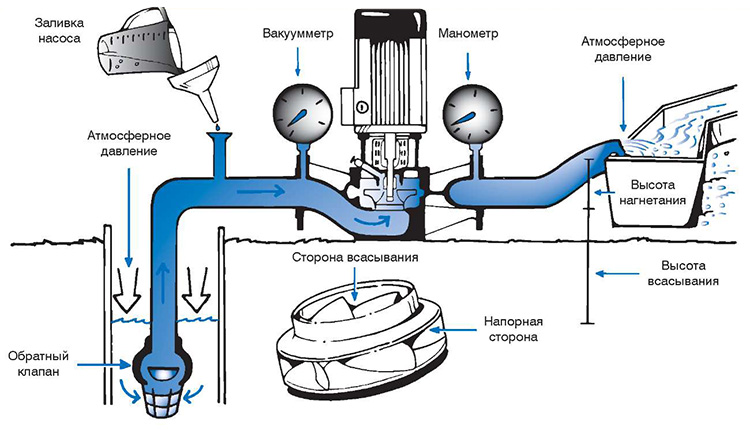

Помимо основных частей (корпус и привод), собственно и представляющих насос, в комплект поставки входят элементы, без которых эксплуатация агрегата была бы затруднительной или даже невозможной:

- сеточный фильтр;

- обратный клапан для всасывающей магистрали;

- задвижка (устанавливается перед всасывающим патрубком);

- вакуумметр (позволяет контролировать степень разрежения на входе в рабочую камеру).

Если приобретаемый насос предполагается использовать для подачи питьевой воды, необходимо убедиться, что все контактирующие с ней детали изготовлены из соответствующих материалов. Корпус в этом случае должен быть выполнен из качественной нержавеющей стали, рабочее колесо – также из нержавейки или пищевой пластмассы.

Довольно востребованными являются модели с корпусом из обычного, «непищевого» материала, внутри которого установлен вкладыш из нержавеющей стали.

Такой агрегат обойдется дешевле, чем полностью нержавеющий. Меньше будет стоить и его ремонт: вместо восстановления корпуса достаточно будет заменить изношенный вкладыш.

Принцип действия

После запуска приводного двигателя вал насоса с установленным на нем колесом начинает вращаться. Лопатки колеса заставляют вращаться и находящееся в рабочей камере вещество.

Как только жидкость начинает двигаться по кругу, она подвергается воздействию центробежной силы, направленной от центра. Причем модуль этой силы тем больше, чем дальше молекулы перекачиваемой среды сместились от центра вращения.

Принцип работы центробежного насоса

В конце концов жидкость выбрасывается на периферию рабочего колеса, а затем – в изогнутый кверху выходной патрубок. Таким образом, давление или, как еще говорят, напор в линии нагнетания поддерживается за счет центробежной силы.

Классификация

Насосы данного типа можно классифицировать по ряду признаков.

По числу ступеней

- Одноступенчатые : имеют только одно рабочее колесо. Эта конструкция, считающаяся классической, была подробно описана выше.

- Многоступенчатые : такие насосы применяют в том случае, когда нужно развить значительный напор. В них установлено несколько рабочих колес, посаженных на общий вал. Принцип работы многоступенчатого центробежного насоса: каждое колесо вместе со своей рабочей камерой и образует ступень. Корпус насоса выполнен таким образом, что вода или другая жидкость последовательно переходит из одной ступени в другую, пока не достигает выходного патрубка. При этом напор, с которым она подается, равен сумме напоров, развиваемых каждой ступенью.

По направлению оси вращения

- С горизонтальным расположением вала: наиболее популярная разновидность, что объясняется простотой обслуживания.

- С вертикальным расположением вала: такие насосы требуют меньше места для монтажа, поскольку двигатель у них расположен над корпусом. К этому же типу относится большинство скважинных насосов, которым приходится работать в довольно стесненных условиях. Недостаток данной конструкции состоит в том, что для ремонта или обслуживания корпуса часто приходится снимать двигатель.

Для обеспечения автономного водоснабжения чаще всего приобретают погружные насосы. При выборе агрегата немаловажно учесть параметры безопасности. В этом плане лучшем вариантом будет . Автоматика обеспечит защиту от сухого хода, перепадов напряжения, что даст гарантию на долгую эксплуатацию оборудования.

Для обеспечения автономного водоснабжения чаще всего приобретают погружные насосы. При выборе агрегата немаловажно учесть параметры безопасности. В этом плане лучшем вариантом будет . Автоматика обеспечит защиту от сухого хода, перепадов напряжения, что даст гарантию на долгую эксплуатацию оборудования.

Для чего нужны насосы для повышения давления воды, читайте .

Если вам нужно доставить воду из скважины в дом для питья или для полива огорода, то вам подойдет насос «Ручеек». Несмотря на то что он не очень мощный, с такими минимальными функциями он справится, а вы выиграете в цене. Здесь вы узнаете все о характеристиках и эксплуатации помпы.

По способу установки

- Поверхностные: размещаются возле источника или на некотором отдалении от него. Стоят дешевле всего, постоянно находятся на виду, легкодоступны для визуального контроля и обслуживания. Недостаток: уровень воды в источнике должен находиться не ниже 8-ми м относительно уровня установки насоса, поэтому с глубокими колодцами или скважинами такие агрегаты работать не могут.

- Полупогружные: насосы с вертикальным расположением вала. Устанавливаются так, что часть корпуса оказывается погруженной в источник. Чаще всего применяются для выкачивания жидких веществ из приямков.

- Погружные: в колодцах с большой глубиной и скважинах применяют насосы, которые, будучи подвешенными на тросе или цепи, полностью погружаются в воду.

Поверхностный центробежный насос отечественного производства

Для того чтобы последний способ эксплуатации был возможен, агрегат должен соответствовать нескольким требованиям:

- все наружные элементы должны быть устойчивыми к коррозии;

- герметичным должен быть не только корпус, но и электрическая часть;

- конструкция насоса и качество сборки должны полностью исключать протечки машинного масла, удаление которого из колодца или скважины обходится очень дорого.

Понятно, что при таких условиях погружной насос обходится дороже поверхностного, но поднять воду с большой глубины другим способом нельзя.

Владельцам неглубоких скважин (до 25 – 30 м) можно порекомендовать компромиссный вариант, сочетающий достоинства поверхностных и погружных моделей.

Речь идет о насосах с выносным эжектором. Сам насос устанавливается наверху, что очень удобно, а его часть – эжектор – опускается в скважину на большую глубину.

По способу забора воды

- Насосы нормального всасывания : к этому типу относятся все погружные насосы, а также некоторые из поверхностных, в которые вода поступает самотеком (например, при перекачивании воды из резервуара с расположенным внизу краном). Перед первым пуском полость агрегата необходимо залить водой, в дальнейшем об этом можно уже не беспокоиться.

- Самовсасывающие : именно так называются насосы, способные поднять воду с некоторой глубины. Теоретически она составляет 10,34 м, но на практике не превышает 8 м. Самовсасывающий насос приходится заливать каждый раз после относительно длинного простоя, причем водой нужно наполнить не только полость агрегата, но и всасывающий шланг. Последний должен иметь армирование, препятствующее его сжатию из-за разрежения.

Насос для воды самовсасывающий — принцип работы

Запуск самовсасывающего насоса и его работа в прерывистом режиме были бы невозможны без важнейшего элемента – обратного клапана на всасывающей линии. Во время заливки и при коротких паузах в работе агрегата он удерживает воду, предотвращая разрыв водяного столба.

Далеко не все бытовые насосные станции имеют этот механизм в комплекте. Таким образом, заманчивое предложение с ценой «ниже, чем у других», может оказаться с подвохом.

По расположению входного и выходного патрубков

- Классические: патрубки всаса и подачи расположены, как было описано выше: первый – спереди (по центру), второй – сверху.

- Насосы типа In-Line: отличаются от обычных моделей тем, что оба патрубка (всас и подача) расположены на одной оси.

Для перекачивания токсичных, химически агрессивных и других опасных веществ применяется еще одна разновидность – герметичные центробежные насосы. Они сконструированы так, что утечки перекачиваемого вещества становятся абсолютно невозможными.

Существует два типа исполнения:

- Двигатель расположен внутри корпуса, а рабочее колесо установлено на его валу.

- Двигатель и абсолютно герметичный корпус выполнены в раздельном виде, а передача крутящего момента рабочему колесу осуществляется посредством магнитной муфты.

Характеристики центробежных насосов

Рабочими параметрами насосов являются:

Рабочими параметрами насосов являются:

- потребляемая мощность (Вт);

- производительность (куб. м/ч или л/мин);

- давление на выходе, обычно именуемое напором (измеряется в метрах водного столба, сокр. – м.в.ст.).

Особенность центробежных насосов состоит в том, что их производительность зависит от напора.

Чем больший напор приходится развивать агрегату для подъема воды на большую высоту или ее «проталкивания» через длинный трубопровод с большим гидравлическим сопротивлением, тем меньший объем воды он сможет перекачивать за единицу времени.

Основное уравнение центробежного насоса впервые в самом общем виде было получено в 1754 г. Л. Эйлером и носит ею имя.

Рассматривая движение жидкости внутри рабочего колеса, сделаем следующие допущения: насос перекачивает идеальную жидкость в виде струй, т. е. в насосе отсутствуют все виды потерь энергии. Число одинаковых лопастей насоса бесконечно большое (z = µ), толщина их равна нулю (d= 0), а угловая скорость вращения колеса постоянна (w= const.).

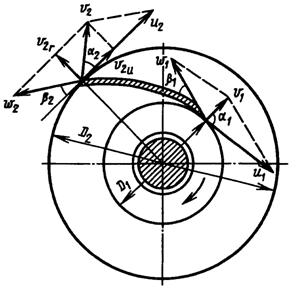

К рабочему колесу центробежного насоса со скоростью Vo жидкость подводится аксиально, т. е. в направлении оси вала. Затем направление струй жидкости изменяется от осевого до радиального, перпендикулярного оси вала, а скорость благодаря центробежной силе увеличивается от значения V1 в пространстве между лопастями рабочего колеса до значения V2 на выходе из колеса.

В межлопастном пространстве рабочего колеса при движении жидкости различают абсолютную и относительную скорости потока. Относительная скорость потока - скорость относительно рабочего колеса, а абсолютная - относительно корпуса насоса.

Рис. Схема движения жидкости в рабочем колесе центробежного насоса

Абсолютная скорость равна геометрической сумме относительной скорости жидкости и окружной скорости рабочего колеса. Окружная скорость жидкости, выходящей между лопастями рабочего колеса, совпадает с окружной скоростью колеса в данной точке.

Окружная скорость жидкости (м/с) на входе в рабочее колесо

Окружная скорость жидкости на выходе из рабочего колеса (м/с)

где n-частота вращения рабочего колеса, об/мин; D1 и D2 - внутренний и внешний диаметры рабочего колеса, м, w- угловая скорость вращения рабочего колеса рад/с

При движении рабочего колеса частицы жидкости движутся вдоль лопастей. Вращаясь вместе с рабочим колесом, они приобретают окружную скорость, а перемещаясь вдоль лопастей - относительную.

Абсолютная скорость v движения жидкости равна геометрической сумме ее составляющих: относительной скорости w и окружной u , т. е. v = w + и.

Связь между скоростями частиц жидкости выражается параллелограммом или треугольниками скоростей, что позволяет дать понятие о радиальной и окружной составляющих абсолютной скорости.

Радиальная составляющая

![]()

окружная составляющая

![]()

где a- угол между абсолютной и окружной скоростями (на входе рабочего колеса a1 и на выходе a2).

Угол b между относительной и окружной скоростями характеризует очертание лопастей насоса.

Исследуем изменение за 1 с момента количества движения Массы жидкости т = rQ , где r - плотность жидкости; Q- подача насоса.

Используя теорему механики об изменении моментов количества движения применительно к движению жидкости в канале рабочего колеса, выведем основное уравнение центробежного насоса, которое позволит определить развиваемый насосом напор (или давление). Эта теорема гласит: изменение во времени главного момента количества движения системы материальных точек относительно некоторой оси равно сумме моментов всех сил, действующих на эту систему.

Момент количества движения жидкости относительно оси рабочего колеса во входном сечении

![]()

Момент количества движения на выходе из рабочего колеси

![]()

где r1 и r2 - расстояния от оси колеса до векторов входной V1 и выходной V2 скоростей соответственно.

Согласно определению момента системы можно записать:

Так как в соответствии с рис

![]()

![]()

Группы внешних сил - силы тяжести, силы давления в расчетных сечениях (входа-выхода) и со стороны рабочего колеса и силы трения жидкости на обтекаемых поверхностях лопастей рабочего колеса - действуют на массу жидкости, заполняющей межлопастные каналы рабочего колеса.

Момент сил тяжести относительно оси вращения всегда равен нулю, так как плечо этих сил равно нулю. Момент сил давления в расчетных сечениях по этой же причине также равен нулю. Если силами трения пренебрегают, то и момент сил трения равен нулю. Тогда момент всех внешних сил относительно оси вращения колеса сводится к моменту Мк динамического воздействия рабочего колеса на протекающую через него жидкость, т. е.

![]()

Произведение Мк на относительную скорость равно произведению расхода на теоретическое давление PT, создаваемое насосом, т. е. равно мощности, передаваемой жидкости рабочим колесом. Следовательно,

![]()

Это уравнение можно представить в виде

Разделив обе его части на Q, получим

Учитывая, что напор Н = Р/(pg) и подставив это значение получим

Если пренебречь силами трения, то можно получить зависимости, называемые основными уравнениями лопастного насоса . Эти уравнения отражают зависимость теоретического давления или напора от основных параметров рабочего колеса. Переносные скорости на входе в осевой насос и на выходе из него |одинаковы, поэтому уравнение принимает вид

![]()

В большинстве насосов жидкость в рабочее колесо поступает практически радиально и, следовательно, скорость V1 » 0. C учетом вышеизложенного

или

или ![]()

Теоретические давление и напор, развиваемые насосом, тем больше, чем больше окружная скорость на внешней окружности рабочего колеса, т. е. чем больше его диаметр, частота вращения и угол b2 , т. е. чем «круче» расположены лопатки рабочего колеса.

Действительные давление и напор, развиваемые насосом, меньше теоретических, так как реальные условия работы насоса отличаются от идеальных, принятых при выводе уравнения. Давление, развиваемое насосом, уменьшается главным образом из-за того, что при конечном числе лопастей рабочего колеса не все частицы жидкости отклоняются равномерно, вследствие чего уменьшается абсолютная скорость. Кроме того, часть энергии расходуется на преодоление гидравлических сопротивлении. Влияние конечного числа лопастей учитывают введением поправочного коэффициента k (характеризующею уменьшение окружной составляющей скорости V2u), уменьшение давления вследствие гидравлических потерь - введением гидравлического коэффициента полезного действия hr . С учетом этих поправок полное давление

а полный напор

а полный напор

Значение коэффициента hr зависит от конструкции насоса, его размеров и качества выполнения внутренних поверхностей проточной части колеса. Обычно значение hr составляет 0,8...0,95. Значение k при числе лопастей от 6 до 10, a2 = 8...14 0 и V2u = 1,5...4 м/с колеблется от 0,75 до 0,9.

При вращении рабочего колеса центробежного насоса жидкость, находящаяся между лопатками, благодаря развиваемой центробежной силе выбрасывается через спиральную камеру в напорный трубопровод. Уходящая жидкость освобождает занимаемое ею пространство в каналах на внутренней окружности рабочего колеса, поэтому у входа в рабочее колесо образуется вакуум, а на периферии - избыточное давление. Под действием разности атмосферного давления в приемном резервуаре и пониженного давления на входе в рабочее колесо жидкость по всасывающему водопроводу поступает в межлопаточные каналы рабочего колеса.

Центробежный насос может работать только в том случае, когда его внутренняя полость заполнена перекачиваемой жидкостью не ниже оси насоса, поэтому насосную установку оборудуют устройством для залива насоса.

Жидкость подводится к рабочему колесу центробежного насоса аксиально, т. е. в направлении оси вала, со скоростью v . В рабочем колесе направление струй жидкости изменяется от осевого до радиального, перпендикулярного оси вала (рис. 2.7).

В каналы рабочего колеса (т. е. в пространство между лопастями) жидкость поступает со скоростью v 1 которая в каналах увеличивается и на выходе из колеса достигает значения v 2 (условимся индексом «1» обозначать скорости и углы на входе в рабочее колесо, а индексом «2» — на выходе из него).

Перемещаясь по каналу рабочего колеса, частицы жидкости совершают сложное движение: вращательное — вместе с колесом с окружной скоростью и и поступательное — относительно поверхностей лопастей со скоростью w. Относительная скорость направлена по касательной к поверхности лопасти в данной точке, а окружная скорость u — по касательной к окружности, на которой лежит эта точка. На выходе из рабочего колеса окружная скорость u2=π*D2n, где D2 — диаметр рабочего колеса, м; п — частота вращения колеса, с -1 .

Для простоты математических обобщений далее предположим, что движение жидкости в рабочем колесе струйное и траектории каждой движущейся частицы совпадают с очертанием лопасти. В результате выводов, полученных на основе такого предположения, в дальнейшем потребуется внести коррективы (коэффициенты), учитывающие реальное движение жидкости.

Абсолютная скорость движения жидкости v равна геометрической сумме ее составляющих v = w+u.

Введем, кроме того, понятие о радиальной и окружной составляющих абсолютной скорости v. Радиальная составляющая абсолютной скорости (меридиональная скорость) vr=v sin a,

где а — угол между абсолютной скоростью v и касательной к окружности в точке схода частицы жидкости с лопасти (или входа на нее).

Окружная составляющая абсолютной скорости vu = v cos a.

Для дальнейших выводов введем также понятие об угле в — угле между относительной скоростью w и касательной к окружности в точке схода частицы жидкости с лопасти (или входа на нее).

Основное уравнение центробежного насоса, позволяющее определить развиваемое им давление или напор, можно вывести, используя теорему об изменении моментов количества движения, которую формулируют так: изменение во времени главного момента количества движения системы материальных точек относительно некоторой оси равно сумме моментов всех сил, действующих на эту систему.

Применяя данную теорему к движению жидкости через рабочее колесо насоса, допустим, что это движение установившееся, струйное, без гидравлических потерь. Рассмотрим изменение момента количества движения массы жидкости за 1 с. При этом масса участвующей в движении жидкости составит m = pQ (p — плотность жидкости, Q — подача насоса).

Момент количества движения относительно оси рабочего колеса во входном сечении при скорости движения в этом сечении v 1: M 1 =pQv 1 r 1 .

Момент количества движения на выходе из рабочего колеса: M 2 =pQv 2 r 2 , где r 1 и r 2 — расстояния от оси колеса до векторов входной и выходной скоростей соответственно.

Сумма моментов сил:

![]()

Так как в соответствии с рис. 2.7

то

На массу жидкости, заполняющей межлопастные каналы рабочего колеса, действуют три группы внешних сил: силы тяжести, силы давления в расчетных сечениях (входа — выхода) и со стороны рабочего колеса и силы трения жидкости на обтекаемых поверхностях.

Момент сил тяжести всегда равен нулю, так как плечо этих сил равно нулю (они проходят через ось вращения колеса). Момент сил давления в расчетных сечениях по этой же причине также равен нулю. Поскольку силами трения пренебрегают, то и момент сил трения равен нулю. Следовательно, момент всех внешних сил относительно оси вращения колеса сводится к моменту Мк динамического воздействия рабочего колеса на протекающую через него жидкость, т. е.

Мощность, передаваемая жидкости рабочим колесом, т. е. произведение Мк на относительную скорость, равна произведению расхода на теоретическое давление рт, создаваемое насосом. Следовательно.

С учетом выражений (2.6) и (2.7) уравнение (2.5) можно представить в виде

Переносные скорости движения в рассматриваемых сечениях Сна входе в колесо и выходе из пего) соответственно равны

![]()

Подставив их значения в уравнение (2.8) и разделив обе его части на О, получим

Как известно из гидравлики, напор H = p/pg или p = pgH. Подставив это значение в уравнение (2.9), получим

Зависимости (2.9) и (2.10) называются основными уравнениями лопастного насоса. Уравнения (2.9) и (2.10) выведены из условия пренебрежения силами трения, поэтому они отражают зависимость теоретического давления или напора, развиваемого насосом, от основных параметров рабочего колеса.

Для осевых насосов в силу того, что переносные скорости на входе и выходе одинаковы, уравнение (2.9) принимает вид

В рабочее колесо большинства насосов жидкость практически поступает радиально (a1=0°, следовательно, u1=0), поэтому уравнения (2.9) и (2.10) упрощаются и принимают вид:

![]()

Основные уравнения центробежного насоса показывают, что теоретическое давление и напор, развиваемые насосом, тем больше, чем больше окружная скорость на внешней окружности рабочего колеса, т. е. чем больше его диаметр, частота вращения и угол b2 (см. рис. 2.7), т. е. чем «круче» расположены лопасти рабочего колеса.

Действительные давление и напор, развиваемые насосом, меньше теоретических, так как реальные условия работы насоса отличаются от идеальных, принятых при выводе уравнения. Давление, развиваемое насосом, уменьшается главным образом из-за того, что при конечном числе лопастей рабочего колеса не все частицы жидкости отклоняются равномерно, вследствие чего уменьшается абсолютная скорость. Кроме того, часть энергии расходуется на преодоление гидравлических сопротивлений. Влияние конечного числа лопастей учитывается введением поправочного коэффициента k, характеризующего уменьшение величины v2u. Уменьшение давления вследствие гидравлических потерь учитывается введением гидравлического коэффициента полезного действия.

С учетом этих поправок полное давление:

полный напор:

Значение коэффициента n зависит от конструкции насоса, его размеров и качества выполнения внутренних поверхностей проточной части колеса. Обычно значение n находится в пределах 0,8— 0,95. Значение k при числе лопастей от 6 до 10, а2 = 8/14° и v2u=1,5/4 м/с колеблется от 0,75 до 0,9.